| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 2010 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 2010 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

La VOCE ANNO XXIII N°2 | ottobre 2020 | PAGINA - 43 |

| Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte. | ||

|

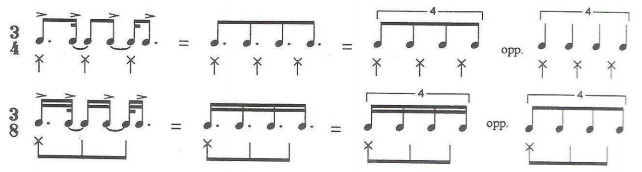

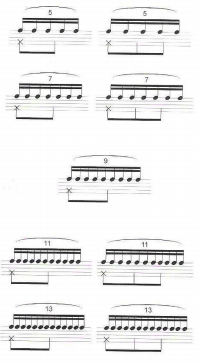

gruppi irregolari per formazione:

i gruppi di 5, 7, 9, 11 ecc. note (quintina, settimina ecc.) sono i gruppi irregolari più complessi da eseguire in quanto non possono avere né suddivisione binaria né ternaria. i compositori contemporanei ne hanno fatto un uso intensivo.

alcuni esempi a fianco.

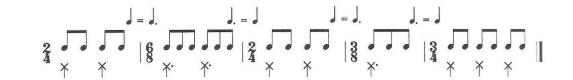

multimetria, poliritmia, hemiolia.

per multimetria possiamo intendere semplicemente un cambiamento di tempo:

può capitare anche che il metro oscilli tra due o più tempi. in questo caso è più comodo esprimere una indicazione di tempo doppia o multipla già dall’inizio del brano.

la nozione di polimetria (o poliritmicità) è spesso impiegata con diversi significati ed interpretazioni; alla base delle diverse letture stanno i concetti di metro (es. 3/4, 6/8, ecc.) e di unità minima di suddivisione.

una seconda accezione del concetto di polimetria è quella basata sulla sovrapposizione di metri differenti scanditi dalla stessa unità minima.

una terza importante accezione di polimetria è quella che combina i due precedenti nella sovrapposizione di metri differenti scanditi da unità minime differenti. ciò porta alla perdita della percezione della scansione ritmica tout-court in favore della creazione di una tessitura polifonica: il ritmo, cioè, si trasforma in timbro e perde la sua originaria connotazione.

l’hemiolia è una discordanza tra ciò che è scritto e quanto viene percepito, dato che il compositore non si preoccupa di cambiare metro.

l’hemiolia è una discordanza tra ciò che è scritto e quanto viene percepito, dato che il compositore non si preoccupa di cambiare metro.

accenti musicali.

ne identificheremo quattro tipi: metrico, ritmico, dinamico e melodico.

l'accento metrico o di misura è quello che cade sul primo movimento di ogni misura. questo accento non è segnato graficamente ma è sottinteso, in parole povere è il "battere". laddove in generale il primo movimento della misura viene normalmente eseguito con accentazione forte, seguita da un accento debole, il suonare in levare intende lo spostamento dell'accentazione forte sul movimento successivo.

l’accento ritmico caratterizza la musica anche quando non è misurata, priva cioè di uno schema metrico costante, quale, per es., il canto gregoriano in cui il ritmo coincide con la struttura della melodia, legati alla conduzione della voce e della parola.

l'accento dinamico non ha un posto prestabilito fra i tempi o suddivisioni della misura; può essere posto su qualsiasi nota della misura rinforzandone l'intensità. esso è usato molto nei ritmi sincopati, perché va a rinforzare proprio il tempo o la suddivisione debole. si segna graficamente con il simbolo > (maggiore) e viene posto sopra o sotto la nota sulla quale cade l'accento.

l’accento melodico rappresenta l'espressione artistica e musicale in genere (dal greco pathos, che significa sentimento). esso può considerarsi come l'unione dell'accento dinamico con l'accento agogico, perciò il suono deve essere rafforzato e tenuto. graficamente viene posto sotto la nota con i seguenti segni: >, sf, sfz, sfp. questo accento può essere posto su qualsiasi nota della composizione, caratterizzando suoni che emergono in una melodia a seconda del loro interesse.

ritmi iniziali e finali.

l’attacco iniziale di un periodo musicale è articolabile in tre tipologie: tetico, anacrusico e acefalo. l'aggettivo tetico deriva dal greco tesis, ovvero accento forte (battere); un ritmo, pertanto, si definisce tetico quando il suo inizio coincide col battere.

la parola anacrusi deriva dal greco anacrousis: in poesia sono le sillabe che precedono la serie ritmica del verso; in musica vi è anacrusi quando il ritmo inizia in levare rispetto alla battuta.

il termine acefalo deriva dal greco achefalos, cioè senza testa (questo ritmo viene detto anche tetico decapitato); in musica è un ritmo che inizia con una pausa al posto del battere all’inizio della battuta.

i ritmi finali, come è facile intuire, chiudono un periodo o un intero brano musicale: si distinguono in tronco (cadenza maschile) e piano (cadenza femminile).

il ritmo tronco vi è quando il periodo (o il brano) finisce nel tempo forte della battuta (o con un'acciaccatura); viene detto anche maschile perché conferisce alla conclusione solidità e risolutezza.

il ritmo piano vi è quando il periodo (o il brano) termina nel tempo debole della battuta (anche con un'appoggiatura), quindi vi è un prolungamento del finale; viene detto anche femminile, poiché l'effetto che si crea è più lieve e dolce.

..segue nell'inserto arte del prossimo mese ./.

Gruppi irregolari per formazione: I gruppi di 5, 7, 9, 11 ecc. note (quintina, settimina ecc.) sono i gruppi irregolari più complessi da eseguire in quanto non possono avere né suddivisione binaria né ternaria. I compositori contemporanei ne hanno fatto un uso intensivo. Alcuni esempi a fianco. Multimetria, Poliritmia, Hemiolia Per multimetria possiamo intendere semplicemente un cambiamento di tempo:  Può capitare anche che il metro oscilli tra due o più tempi. In questo caso è più comodo esprimere una indicazione di tempo doppia o multipla già dall’inizio del brano La nozione di polimetria (o poliritmicità) è spesso impiegata con diversi significati ed interpretazioni; alla base delle diverse letture stanno i concetti di metro (es. 3/4, 6/8, ecc.) e di unità minima di suddivisione. Una seconda accezione del concetto di polimetria è quella basata sulla sovrapposizione di metri differenti scanditi dalla stessa unità minima. Una terza importante accezione di polimetria è quella che combina i due precedenti nella sovrapposizione di metri differenti scanditi da unità minime differenti. Ciò porta alla perdita della percezione della scansione ritmica tout-court in favore della creazione di una tessitura polifonica: il ritmo, cioè, si trasforma in timbro e perde la sua originaria connotazione. L’Hemiolia è una discordanza tra ciò che è scritto e quanto viene percepito, dato che il compositore non si preoccupa di cambiare metro. L’Hemiolia è una discordanza tra ciò che è scritto e quanto viene percepito, dato che il compositore non si preoccupa di cambiare metro. |

Accenti musicali

Ne identificheremo quattro tipi: metrico, ritmico, dinamico e melodico. L'accento metrico o di misura è quello che cade sul primo movimento di ogni misura. Questo accento non è segnato graficamente ma è sottinteso, in parole povere è il "battere". Laddove in generale il primo movimento della misura viene normalmente eseguito con accentazione forte, seguita da un accento debole, il suonare in levare intende lo spostamento dell'accentazione forte sul movimento successivo. L’accento ritmico caratterizza la musica anche quando non è misurata, priva cioè di uno schema metrico costante, quale, per es., il canto gregoriano in cui il ritmo coincide con la struttura della melodia, legati alla conduzione della voce e della parola. L'accento dinamico non ha un posto prestabilito fra i tempi o suddivisioni della misura; può essere posto su qualsiasi nota della misura rinforzandone l'intensità. Esso è usato molto nei ritmi sincopati, perché va a rinforzare proprio il tempo o la suddivisione debole. Si segna graficamente con il simbolo > (maggiore) e viene posto sopra o sotto la nota sulla quale cade l'accento. L’accento melodico rappresenta l'espressione artistica e musicale in genere (dal greco pathos, che significa sentimento). Esso può considerarsi come l'unione dell'accento dinamico con l'accento agogico, perciò il suono deve essere rafforzato e tenuto. Graficamente viene posto sotto la nota con i seguenti segni: >, sf, sfz, sfp. Questo accento può essere posto su qualsiasi nota della composizione, caratterizzando suoni che emergono in una melodia a seconda del loro interesse. Ritmi iniziali e finali L’attacco iniziale di un periodo musicale è articolabile in tre tipologie: tetico, anacrusico e acefalo. L'aggettivo tetico deriva dal greco tesis, ovvero accento forte (battere); un ritmo, pertanto, si definisce tetico quando il suo inizio coincide col battere. La parola anacrusi deriva dal greco anacrousis: in poesia sono le sillabe che precedono la serie ritmica del verso; in musica vi è anacrusi quando il ritmo inizia in levare rispetto alla battuta. Il termine acefalo deriva dal greco achefalos, cioè senza testa (questo ritmo viene detto anche tetico decapitato); in musica è un ritmo che inizia con una pausa al posto del battere all’inizio della battuta. I ritmi finali, come è facile intuire, chiudono un periodo o un intero brano musicale: Si distinguono in tronco (cadenza maschile) e piano (cadenza femminile). Il ritmo tronco vi è quando il periodo (o il brano) finisce nel tempo forte della battuta (o con un'acciaccatura); viene detto anche maschile perché conferisce alla conclusione solidità e risolutezza. Il ritmo piano vi è quando il periodo (o il brano) termina nel tempo debole della battuta (anche con un'appoggiatura), quindi vi è un prolungamento del finale; viene detto anche femminile, poiché l'effetto che si crea è più lieve e dolce. ..segue nell'inserto Arte del prossimo mese ./.

|

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

Stampa pagina | Stampa inserto | La VOCE 2010 |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |