| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 2006 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 2006 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

La VOCE ANNO XXII N°10 | giugno 2020 | PAGINA - 43 |

| Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte. | ||

|

già nei primi anni del xviii secolo gottfried leibniz aveva ben presente la possibile applicazione di logaritmi alla scala musicale. tuttavia solo nel 1885 fu proposta da alexander ellis la misura logaritmica degli intervalli musicali oggi correntemente adottata: se le frequenze fondamentali di due note sono rispettivamente ƒ1 e ƒ2, al loro intervallo viene associato il valore in cent dato da 1200⋅log2(ƒ1/ƒ2).

il valore in cent dell'ottava è quindi 1200 e il semitono equabile vale esattamente un dodicesimo dell'ottava, ossia 100 cent (ossia di un centesimo di semitono equabile). la notazione in cent può essere applicata a qualunque scala musicale, ma usa comunque come riferimento la scala temperata equabile, mentre l'uso dei rapporti fra frequenze agevola il confronto con gli intervalli della scala naturale.

il temperamento equabile è un espediente teorico che, eliminando la distinzione tra tono maggiore/minore e semitono diatonico/cromatico, fa coincidere il suono di diesis e bemolli, ad esempio sol# = lab, dividendo il tono in due semitoni uguali. in questo modo anche su strumenti a intonazione fissa il grado di consonanza degli accordi rimane lo stesso in tutte le tonalità diversamente da quanto accadeva con i temperamenti inequabili, alcuni dei quali permettevano di suonare in tutte le tonalità, come esemplificato dal clavicembalo ben temperato di bach, ma con effetti volutamente diversi a seconda della tonalità. il maggiore svantaggio è l'alterazione di tutti gli intervalli giusti, particolarmente rilevante e avvertibile negli intervalli di terza. questo compromesso è spesso necessario nella prassi musicale occidentale contemporanea ed è quindi tollerato se pure distintamente avvertibile. nel 1709 il filosofo e matematico leibniz sottolineava che solo ascoltatori allenati riescono a cogliere i compromessi di intonazione della scala equabile.

in realtà nella prassi musicale contemporanea il temperamento equabile ha affiancato i temperamenti inequabili più che soppiantarli. a causa della loro complessità di accordatura e vista la necessità di eseguire frequentemente musica contemporanea alcuni strumenti a intonazione fissa, ad esempio il pianoforte e l'arpa moderna, lo adottano quasi sempre, pur con la conseguente perdita di espressività nella riproduzione della musica precedente il novecento. altri strumenti ad intonazione fissa, ad esempio organo, arpe antiche e clavicembalo, più legati a tradizioni musicali precedenti, adottano a tutt'oggi temperamenti inequabili in quanto solo così è possibile evidenziare contrasti che altrimenti andrebbero perduti. gli strumenti ad arco ed i legni possono suonare sia secondo il temperamento equabile sia variare l'altezza delle note di ogni singolo accordo per ottenere gli intervalli naturali, come si fa sistematicamente nella polifonia vocale.

alcuni strumenti, come la tromba naturale e il corno naturale, sono costruiti per emettere esclusivamente note armoniche. ossia frequenze multiple intere di una singola nota fondamentale. quindi questi strumenti suonano

secondo la scala naturale; nel corno è possibile correggere l'intonazione delle note inserendo la mano destra nel padiglione dello strumento, tecnica attestata a partire dal 1750 e oggi di uso corrente anche nel corno a pistoni. nella moderna tromba a pistoni il problema di correggere l'intonazione dalla scala naturale al temperamento equabile si pone per le note meno consonanti col temperamento equabile che si possono però ottenere solo come armonici: vale a dire le note ottenibili con le posizioni sesta e settima (idem per gli altri ottoni), motivo per cui alcuni modelli di tromba includono piccole coulisses addizionali per permettere queste correzioni.

tornando alle scale musicali si noterà ad un esame più approfondito che se si procede di quinta in quinta sia per le scale maggiori che per le minori, man mano si aggiunge rispettivamente un diesis e un bemolle.

quindi partendo dalla scala di dom che non ha diesis, avremo la serie dom solm rem lam mim sim fa#m do#m, che avranno progressivamente i seguenti diesis fa# do# sol# re# la# mi# si# (come si vede anche i diesis, e sarà così anche per i bemolle, procedono per intervalli di quinte).

quindi sarà:

dom nessun diesis.

solm con fa#.

rem con fa#, do#.

lam con fa#, do#, sol#.

mim con fa#, do#, sol#, re#.

sim con fa#, do#, sol#, re#, la#.

fa#m con fa#, do#, sol#, re#, la#, mi#.

do#m con fa#, do#, sol#, re#, la#, mi#, si#.

per le scale minori avremo la serie: la re sol do fa sib mib lab con progressivamente i seguenti bemolli: sib mib lab reb solb dob fab.

per cui sarà:

lam con nessun bemolle.

rem con sib.

solm con sib, mib.

dom con sib, mib, lab.

fam con sib, mib, lab, reb.

sibm con sib, mib, lab, reb, solb.

mibm con sib, mib, lab, reb, solb, dob.

labm con sib, mib, lab, reb, solb, dob, fab.

c'è una corrispondenza tra modalità maggiore e minore sulla base del numero di diesis o bemolle che contengono: si dice che questa corrispondenza, ampiamente usata da tutti gli autori di musica classica (dal medioevo alla fine '800) si trova dalla tonalità maggiore scendendo di un intervallo di terza minore (intendendosi con ciò un intervallo di 3 note apparteneti ad una toalità minore).

la nota più bassa dell'intervallo, chiamata tonica è quella che individua la tonalità.

più in generale gli intervalli possono essere:

maggiori se la nota di partenza e quella di arrivo appartengono ad una scala maggiore;

..segue nell'inserto arte del prossimo mese ./.

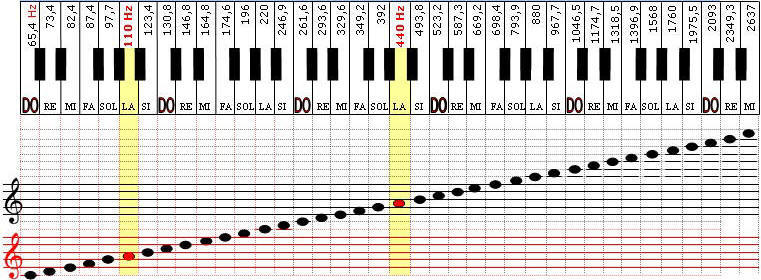

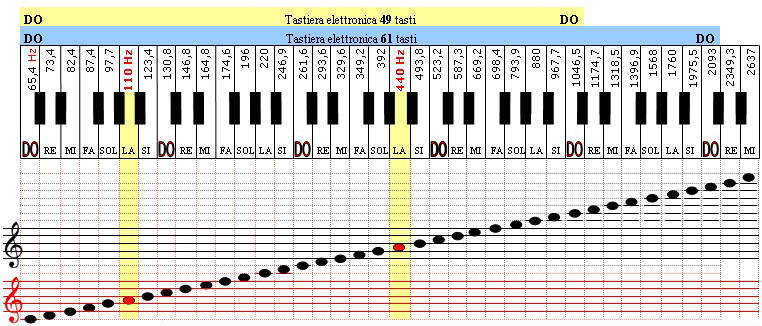

L'estensione sonora in Hz della tastiera eletrronica sul pentagramma Betba.  ESTENSIONE SONORA IN HZ CORRISPONDENTE A VARI STRUMENTI MUSICALI  LE QUALITÀ TIMBRICHE OTTAVINO Brillante, esaltante, acuto e si fa distinguere nei passaggi agili e di effetto. FLAUTO Dolce, ingenuo, penetrante, pieno di sentimento, ed è particolarmente efficace nel porre in rilievo sia parti melodiche che passaggi agili, scherzosi, vivaci e veloci. OBOE Caldo, pastoso, elevante, leggermente nasale ma penetrante. CORNO INGLESE Suono più pieno di quello dell'oboe, con una espressività di carattere malinconico, pastorale e certe |

volte struggente. Si presta per evocare scene campestri, pastorali, di caccia o atmosfere nostalgiche.

FAGOTTO Dal timbro scuro e grottesco. Si presta a momenti scherzosi, tristi e pettegoli. CLARINETTO Strumento dal timbro caldo, pastoso, morbido e per di più dotato di agilità tecnica. Efficace nei passaggi veloci, negli arpeggi, nella dinamica, nelle parti melodiche e certe volte anche pungente nelle parti acute. CLARINETTO BASSO Timbro simile a quello del Clarinetto ma più scuro e profondo. Idoneo a passaggi melodiosi, di contracanto ed in parti di ripieno. Usato anche per evocare atmosfere offuscate, tenebrose e momenti di lieve drammaticità. CORNO Sonorità nobile, espressiva, intensa e piena. Va da suoni di grande dolcezza ad effetti molto aspri. Ottimo nelle scene da caccia, agresti, pastorali e negli impasti di colore. TROMBA Suono dolce, gioioso, squillante e di carattere marziale. Può essere patetica, amorosa, impetuosa e guerresca. In tempi più recenti si è evoluta nel mondo del jazz. TROMBONE Il timbro varia a seconda dell'intensità sonora che viene sviluppata. Può essere maestoso, caldo e pieno. Ottimo nelle sfumature dal pianissimo al fortissimo. Da senso di solennità, di grandezza e certe volte riesce anche a dominare nell'insieme orchestrale. BASSO TUBA Profondo, scuro e pieno. Usato come sostegno all'intera orchestra e per ottenere effetti grotteschi e paurosi. SAXOFONO Tutti i sax sono utilizzati nelle bande, nelle orchestre di musica leggera ed in particolar modo nei gruppi strumentali jazz e roch. Il suo timbro penetrante, melodioso, misterioso, solenne e di enorme effetto dipende soprattutto dalla bravura dell'esecutore. VIOLINO Timbro caldo e vibrante. Strumento melodico e virtuosistico per eccellenza. Ricco di sfumature e di espressione. VIOLA Suono caldo, dolce e melodioso che si introduce facilmente tra gli altri strumenti. Come il violino è efficace negli effetti melodici, di ripieno e d'accompagnamento. VIOLONCELLO Pur essendo uno strumento d'accompagnamento riesce con le sue note nobili e morbidi ad esprimersi molto bene sia nei cantabili che nei passaggi veloci. CONTRABBASSO Suono pieno, profondo e robusto. Molto importante come strumento di sostegno all'interno dell'orchestra e da guida base per il genere jazz. Alcune volte viene utilizzato nei cantabili per evidenziare momenti grotteschi, comici e tenebrosi. ARPA Suono delicato; offre momenti tecnici, melodici e di effetti coloristici. CHITARRA Timbro dolce, intimo e vellutato nella versione classica. Nel genere roch è strumento per eccellenza che da la possibilità all'esecutore di ottenere ..segue nell'inserto Arte del prossimo mese ./.

|

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

Stampa pagina | Stampa inserto | La VOCE 2006 |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |