| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 2006 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 2006 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

La VOCE ANNO XXII N°10 | giugno 2020 | PAGINA 11 |

| Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte. | ||

|

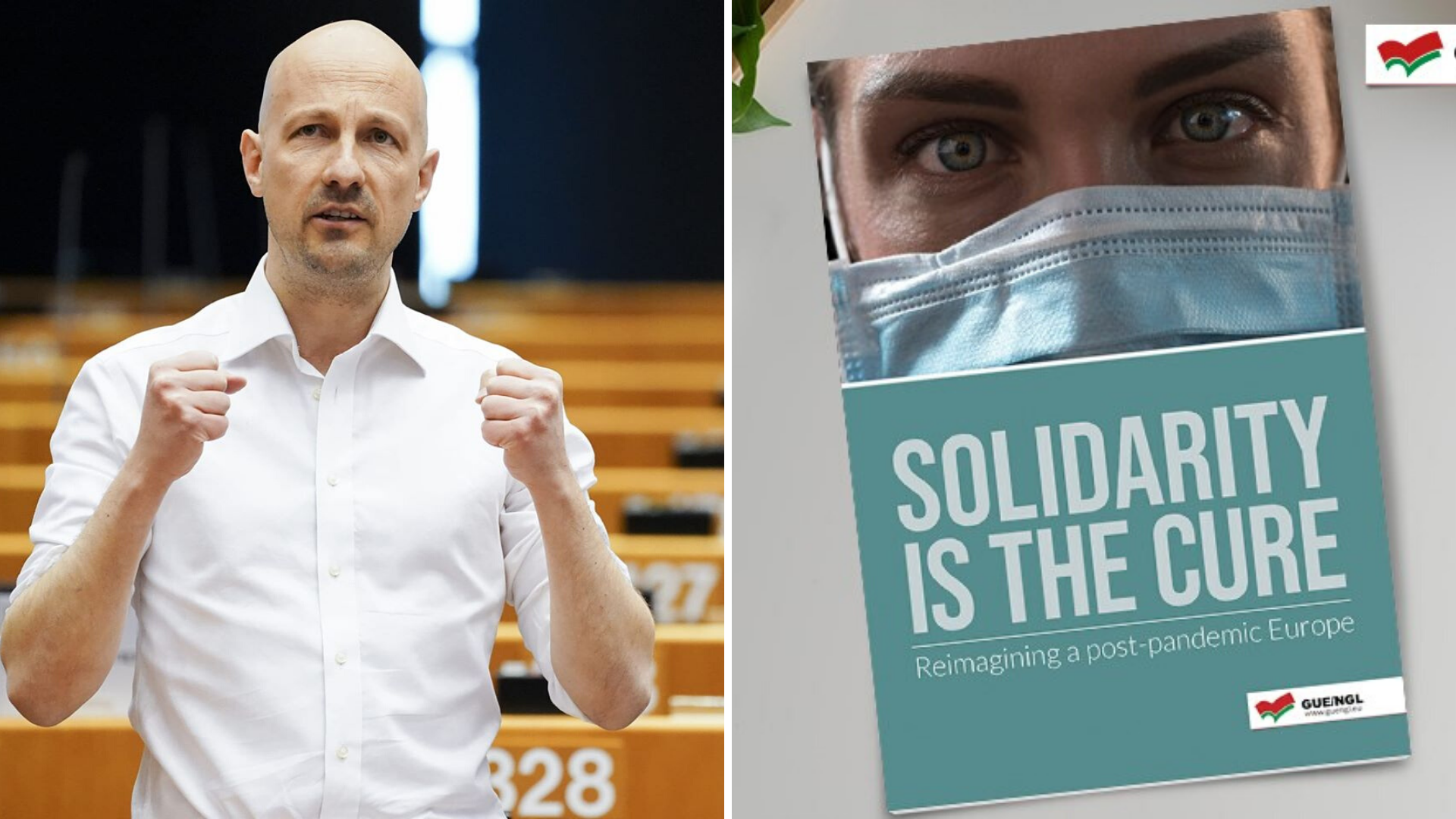

“tassare i miliardari per uscire dalla crisi”: a bruxelles la sinistra europea lancia la sfida.

intervista a marc botenga di daniele nalbone - (27 maggio 2020).

«i soldi per uscire dalla crisi, sanitaria ed economica, ci sono. li ha l’1 per cento della popolazione europea». marc botenga, europarlamentare belga del gue/ngl e membro del partito del lavoro (ptb), intervistato da micromega, racconta – visto “da sinistra” – il dibattito in sede ue sull’emergenza coronavirus. gli obiettivi principali, in questa fase, sono due: creare un sistema «cooperativo e solidale» incentrato sull’uguaglianza; sconfiggere il virus «della concorrenza e del capitalismo». solo così si potrà arrivare a un vaccino «bene comune» e a un’uscita dalla crisi «dalla parte dei lavoratori».

in diversi interventi ha sottolineato come, forse mai come ora, sia «il momento di collaborare» contro un virus che «non conosce frontiere». qual è la prima forma di collaborazione necessaria per contrastare la pandemia?

la prima forma di cooperazione deve riguardare lo sviluppo dei farmaci e dei vaccini. ormai è chiaro che ciò che farà la differenza per superare questa fase sarà proprio la ricerca farmaceutica. il problema, in questo settore, si chiama concorrenza. a livello universitario c’è una grande collaborazione europea e mondiale ma manca una linea politica che intervenga su questo aspetto. lo scoglio più grande è quello relativo alla proprietà intellettuale del futuro vaccino. la domanda da porsi è: la ricerca, finanziata in gran parte pubblicamente può essere commercializzata, «privatizzata» da un’azienda? questo sarebbe un dramma e non solo per il prezzo che avrebbe il farmaco ma per la disponibilità sul mercato: un vaccino non può essere prodotto da una sola azienda, ne verrebbe meno in primis la disponibilità. in questo scenario è molto positivo che l’ue e la cina abbiano promesso sostegno all’organizzazione mondiale della sanità ma l’assenza degli stati uniti rischia di essere un ostacolo a un vaccino per tutti.

che dibattito c’è stato fino a oggi sulla questione pandemia in sede ue? e qual è il clima che si respira a bruxelles?

il problema principale del dibattito europeo è l’ambiguità. certo, sia macron che merkel hanno manifestato il loro impegno pubblicamente per rendere il vaccino disponibile per tutti. a tal proposito è fondamentale che sia stato più volte ripetuto il concetto di «global public good», di «bene pubblico mondiale», ma siamo ancora solo nel campo delle promesse. e le promesse sappiamo che valgono poco. lo abbiamo già visto con la grande crisi del 2008 quando l’allora presidente francese sarkozy considerò pubblicamente «finito» il capitalismo per come lo avevamo conosciuto fino a quel giorno. e dopo cosa fece? diede il via libera ai partenariati pubblico-privato in ogni campo. disse «bianco» e fece «nero». a livello ue il discorso, quindi, è stato in gran parte condivisibile ma in concreto non è stato fatto praticamente nulla. qui mi limito solo a sottolineare quella che è stata, da subito, la posizione del gruppo della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica (gue/ngl): è arrivato il momento di modificare la normativa relativa alla proprietà intellettuale. non possiamo permettere in alcun modo che dei brevetti possano limitare lo sviluppo e la condivisione dei farmaci necessari per superare questa crisi sanitaria. riusciremo a fare di un bene – in questo caso del vaccino – un diritto per tutti, senza sacrificare addirittura la salute della popolazione mondiale sull’altare del profitto? è questa la sola domanda che conta in questo momento.

oltre a «collaborazione» continuate a ripetere come un mantra, in ogni intervento del gue/ngl, un altro termine: «solidarietà». solidarietà «economica, sanitaria e sociale». in tutti e tre i campi avete messo come punto di partenza la fine del patto di stabilità.

il patto di stabilità cos’è? è un patto di austerità. la stabilità riguarda l’equilibrio finanziario, cosa diversa da tagli, tagli e ancora tagli, che sono invece la base di quel patto. eppure, ancora oggi si continua a ripetere che la vera necessità sono gli investimenti, in primis per «rivalorizzare» i lavoratori dei settori che la crisi sanitaria ha mostrato essere essenziali. mantenendo in vigore il patto di stabilità si sta dicendo: «abbiamo bisogno di ossigeno, ma manteniamo lo strangolamento». la cosa inquietante è che per fronteggiare la crisi economica seguita a quella sanitaria il patto di stabilità è stato sospeso dopo averci detto, per anni, che una cosa simile era impossibile, infattibile. ora quel patto è stato messo in frigorifero. bene. ma il problema «del frigorifero» è che viene usato per conservare qualcosa: noi vorremmo invece seppellire in giardino quel patto e non sospenderlo per qualche mese. abbiamo bisogno di investimenti pubblici che non sono in alcun modo compatibili con l’austerità.

il fronte dei critici del patto di stabilità si è almeno allargato?

certo. oggi i critici del patto di stabilità sono l’unanimità (ride, ndr). il tema si chiama «austerità», non «stabilità». e l’ideologia dell’austerità non è scomparsa, non è nemmeno stata sospesa. la differenza è che quei partiti che prima difendevano l’austerità con l’obiettivo di favorire le imprese e le multinazionali oggi la mettono in dubbio – e sono stati favorevoli alla sospensione del patto – solo per poter dare finanziamenti alle imprese e alle multinazionali. è solo una questione di interessi. in questo momento gli conviene sospendere quella norma. ma possiamo starne certi: al momento giusto torneranno alla carica.

in merito agli strumenti finanziari introdotti o proprio in queste ore in discussione, alla fine possiamo ridurli – semplificando - a dei «prestiti» che andranno inevitabilmente a impattare sulle finanze pubbliche. come giudica questi strumenti?

anche qui le domande che ci dobbiamo fare sono altre. e sono domande che ci si guarda bene dal fare pubblicamente. la prima: chi pagherà? prendiamo come esempio i «coronabond», ritenuti uno dei migliori strumenti possibili di solidarietà europea, tra paesi. tutto vero. ma serviranno per la spesa sanitaria o per sostenere imprese e multinazionali? il rischio è trasformarli in un sussidio da parte dei lavoratori a favore del capitale. l’unico strumento veramente di solidarietà in questa fase si chiama «patrimoniale». ma una vera patrimoniale, una tassa che vada a colpire gli europei che sono nella famosa classifica di forbes. il francese bernard arnault, proprietario di louis vuitton, ha un patrimonio di 70 miliardi di euro. lo spagnolo amancio ortega, proprietario della catena zara, di 50 miliardi. l’italiano giovanni ferrero, mister nutella, di 25 miliardi. l’1 per cento della popolazione europea detiene un quarto della ricchezza dell’intero continente. ecco, i soldi per affrontare la crisi sono qui. i lavoratori hanno già pagato la crisi bancaria del 2008-2009. ora siano i miliardari a pagare la crisi sanitaria. andrebbe poi inserita una tassa sulle transazioni finanziarie per evitare che le grandi multinazionali possano spostare la propria sede nel paese europeo più conveniente. creando una tassa del 25 per cento a livello comunitario saremmo sicuri che questi colossi finanziari paghino un «minimo» in cambio della loro presenza sul mercato europeo. in fondo, una tassa «sui ricchi» non è niente di rivoluzionario: la germania la fece alla fine della seconda guerra mondiale per finanziare la ricostruzione del paese. e se è vero che questa crisi è paragonabile solo a quella iniziata nel 1939, perché non riutilizzare strumenti già applicati allora? la seconda domanda è: dove finiranno quei soldi? serviranno per garantire gli interessi degli azionisti? per questo più che politiche meramente economiche è necessario un piano industriale europeo. il problema del libero mercato è che non è in grado di garantire niente: lo abbiamo visto con i respiratori e con le mascherine. se non avremo un vaccino in tempi brevi sarà colpa del mercato: le multinazionali della farmaceutica non hanno investito nella ricerca dopo la «sars1» e non lo hanno fatto dopo la «mers» perché non c’erano abbastanza profitti da fare. per questo è necessario un polo pubblico per la ricerca farmaceutica. ecco, queste devono essere le risposte alla domanda «dove finiranno quei soldi?».

le proposte che state portando avanti in sede ue sono di «sinistra radicale». nel vostro gruppo non ci sono esponenti italiani dopo il flop de la sinistra alle ultime europee. si sente l’assenza dell’italia nel gruppo?

che non ci siano esponenti italiani nel gue/ngl è un dramma, però non condivido il pessimismo sulla capacità della sinistra in italia di svolgere un ruolo da protagonista. la campagna referendaria sull’acqua pubblica ha mostrato a tutta europa come deve muoversi «la sinistra», quella «diffusa e radicale». quella per me è la sinistra in italia, ed esiste ancora.

il fronte sovranista uscirà potenziato o indebolito da questa crisi?

dipenderà da diversi fattori. questa crisi ha di certo smascherato il fronte sovranista, basta guardare a quanto accaduto in italia: per anni hanno raccontato che il problema del paese fosse l’invasione di migranti e invece era la sanità lombarda. oggi la gente ha bisogno di politiche pubbliche e sociali; l’estrema destra è «privata» e «anti-sociale». i loro temi sono spariti dall’agenda politica e, disperati, stanno cercando di fomentare l’odio contro un nuovo nemico, la cina. la questione, anche qui, è diversa da quella che può apparire a un’analisi superficiale. e, anche qui, il problema si chiama «libero mercato». si chiama «capitalismo». si chiama «concorrenza». se l’europa continuerà a essere un luogo in cui non ci sono mai soldi per gli alloggi, per i servizi pubblici, per la sanità si continuerà a creare terreno fertile per chi sostiene che l’unico alloggio pubblico sarà assegnato a un immigrato. sono le politiche di austerità la prima causa del successo delle estreme destre. la nostra sfida è contro il mercato, solo così si sconfiggerà il sovranismo. ma, attenzione: i partiti «classici», di centrodestra ma anche di centrosinistra, hanno tutto l’interesse perché il fronte sovranista torni a essere sulle prima pagine dei giornali e all’interno del dibattito: per loro è meglio parlare di immigrazione che di questione sociale. perché sulla questione sociale sarebbero spazzati via.

invece l’ue uscirà rafforzata o indebolita da questa crisi?

da ogni crisi, 2005, 2008, 2012, l’ue è sempre uscita rafforzata. in questa situazione c’è un campanello d’allarme che mi preoccupa: ogni governo nazionale è concentrato a tutelare gli interessi delle «proprie» aziende. ogni capo di governo sta negoziando le condizioni più favorevoli per il proprio paese all’interno di un unico campo: il mercato. e se ognuno punta solo a ottenere più benefici, di una cosa possiamo stare certi: nessuno andrà alla rottura. il vero rischio è che così facendo si creeranno le condizioni per un rafforzamento, come detto nella domanda precedente, delle destre sovraniste. da sinistra, quindi, dobbiamo fare molta attenzione a non farci chiudere nel recinto del ricatto, a non farci imporre la scelta – per fare un esempio «francese» - tra macron e le pen. in questo scenario il «primo nemico» dei lavoratori sono le grandi multinazionali: loro si sono unite, «noi» no. e poi non dimentichiamoci una cosa che può sembrare banale. sono gli stati membri ad aver dato vita a questa ue. ed è per questo che per uscire dalla crisi dalla porta giusta c’è una sola strada: serve una rottura sociale a livello europeo.

budapest chiuderà i campi di detenzione dei richiedenti asilo.

di massimo congiu -(26 maggio 2020).

l’annuncio delle autorità ungheresi sulla chiusura dei campi migranti nelle zone di transito, è giunto una settimana dopo il pronunciamento della corte di giustizia europea sul caso ungheria. esso imponeva la liberazione immediata dei richiedenti asilo trattenuti senza alcuna ragione o in modo illegale nella zona di transito di röszke, al confine con la serbia. il fermo cui erano sottoposti i profughi, rinchiusi in container presenti nei campi alla frontiera col paese balcanico, è stato ritenuto dalla corte di lussemburgo illegale e incompatibile col diritto europeo. respinta una prima volta, la sentenza è stata definita “malaugurata” dal vicepremier di budapest gergely gulyás il quale depreca l’obbligo di eliminare la zona di transito che, fa notare, “proteggeva i confini nazionali” e ribadisce il diritto degli ungheresi di decidere con chi convivere.

la legge sulla detenzione preventiva dei richiedenti asilo era entrata in vigore nel marzo del 2017 e disponeva che non solo i richiedenti asilo ma anche i migranti trovati in un punto qualsiasi del territorio ungherese dovessero essere “ospitati” in campi dotati di container capaci di alloggiare dalle 200 alle 300 persone, secondo fonti locali. va notato che tale pratica era già in uso in ungheria fino al 2013, anno in cui è stata abbandonata su pressioni dell’unione europea e dell’onu. il suo ripristino ha avuto luogo con l’aumento dei flussi migratori verso l’europa. “sappiamo che questa misura è contro gli accordi internazionali già accettati dall’ungheria” aveva affermato il primo ministro viktor orbán tre anni fa, precisando la decisione del governo di reintrodurla ad ogni costo.

di fatto, secondo il comitato helsinki, organizzazione non governativa molto attiva in questo ambito, i detenuti della zona chiusa, 280 persone fra cui molti bambini, erano stati trasferiti in centri di accoglienza aperti, situati sul territorio ungherese, prima ancora dell’annuncio del vicepremier. il comitato helsinki è l’ong che si è appellata alla corte europea perché quest’ultima pronunciasse sul tema della detenzione dei richiedenti asilo nei container. pratica, quest’ultima, definita “inumana” dalle organizzazioni operanti sul fronte dei diritti umani. le medesime riferiscono che i richiedenti asilo venivano trattenuti in spazi delimitati dal filo spinato e sorvegliati strettamente da guardie armate e che le richieste di asilo venivano generalmente respinte.

le autorità ungheresi hanno quindi dovuto accettare la decisione della corte europea ma i toni sono rimasti conflittuali, tanto che budapest ha ribadito la sua indisponibilità ad accordare facili permessi di asilo anche in futuro.

è dal 2015 che il governo ungherese porta avanti una politica anti-immigrazione con relativa, martellante propaganda interna sui pericoli rappresentati dai flussi incontrollati di migranti musulmani. flussi che, secondo il premier, mettono a repentaglio la sicurezza dell’europa e minacciano la sopravvivenza della sua identità culturale che, per l’uomo forte d’ungheria, è inequivocabilmente cristiana. in più occasioni orbán ha ribadito il suo punto di vista sul fenomeno dell’immigrazione che ritiene negativo dai punti di vista sociale, economico, culturale e della sicurezza pubblica in quanto potenziale veicolo di terrorismo internazionale. per lui l’atto del migrare non fa parte dei diritti fondamentali dell’uomo. affermazione che contrasta col fatto che, secondo l’ocse, in una decina d’anni, dal 2008, circa un milione di ungheresi si è stabilito all’estero per cercare migliori condizioni di vita e di lavoro, contribuendo a un evidente calo demografico.

dal 2015 orbán veste i panni del leader che si pone il problema della difesa delle frontiere ungheresi e del resto d’europa, incoraggiando misure severe contro l’immigrazione di massa verso il vecchio continente. ora è probabile che il rispetto da parte del governo danubiano di quanto disposto dalla corte europea, sia dovuto al timore di perdere i fondi europei che finora hanno concorso in modo determinate alla realizzazione degli investimenti interni. budapest, però, continua a fare la voce grossa e ad affermare che i migranti non potranno entrare nel paese neanche in futuro e che i confini vanno preservati. le autorità del paese precisano che, in avvenire, le richieste di asilo potranno essere presentate solo nelle rappresentanze ungheresi all’estero. da questi proclami non sembra quindi che il governo guidato da viktor orbán sia disposto a rivedere la sua politica in ambito migranti come invece auspica il comitato helsinki secondo il quale non basterà chiudere i campi per i richiedenti asilo. a fronte di questa speranza il messaggio dell’esecutivo è sempre “l’ungheria agli ungheresi”. quelli veri, si potrebbe aggiungere, interpretando la retorica orbaniana.

“Tassare i miliardari per uscire dalla crisi”: a Bruxelles la sinistra europea lancia la sfida intervista a Marc Botenga di Daniele Nalbone - (27 maggio 2020) «I soldi per uscire dalla crisi, sanitaria ed economica, ci sono. Li ha l’1 per cento della popolazione europea». Marc Botenga, europarlamentare belga del Gue/Ngl e membro del Partito del Lavoro (PTB), intervistato da MicroMega, racconta – visto “da sinistra” – il dibattito in sede Ue sull’emergenza coronavirus. Gli obiettivi principali, in questa fase, sono due: creare un sistema «cooperativo e solidale» incentrato sull’uguaglianza; sconfiggere il virus «della concorrenza e del capitalismo». Solo così si potrà arrivare a un vaccino «bene comune» e a un’uscita dalla crisi «dalla parte dei lavoratori». In diversi interventi ha sottolineato come, forse mai come ora, sia «il momento di collaborare» contro un virus che «non conosce frontiere». Qual è la prima forma di collaborazione necessaria per contrastare la pandemia? La prima forma di cooperazione deve riguardare lo sviluppo dei farmaci e dei vaccini. Ormai è chiaro che ciò che farà la differenza per superare questa fase sarà proprio la ricerca farmaceutica. Il problema, in questo settore, si chiama concorrenza. A livello universitario c’è una grande collaborazione europea e mondiale ma manca una linea politica che intervenga su questo aspetto. Lo scoglio più grande è quello relativo alla proprietà intellettuale del futuro vaccino. La domanda da porsi è: la ricerca, finanziata in gran parte pubblicamente può essere commercializzata, «privatizzata» da un’azienda? Questo sarebbe un dramma e non solo per il prezzo che avrebbe il farmaco ma per la disponibilità sul mercato: un vaccino non può essere prodotto da una sola azienda, ne verrebbe meno in primis la disponibilità. In questo scenario è molto positivo che l’Ue e la Cina abbiano promesso sostegno all’Organizzazione mondiale della sanità ma l’assenza degli Stati Uniti rischia di essere un ostacolo a un vaccino per tutti. Che dibattito c’è stato fino a oggi sulla questione pandemia in sede Ue? E qual è il clima che si respira a Bruxelles? Il problema principale del dibattito europeo è l’ambiguità. Certo, sia Macron che Merkel hanno manifestato il loro impegno pubblicamente per rendere il vaccino disponibile per tutti. A tal proposito è fondamentale che sia stato più volte ripetuto il concetto di «global public good», di «bene pubblico mondiale», ma siamo ancora solo nel campo delle promesse. E le promesse sappiamo che valgono poco. Lo abbiamo già visto con la grande crisi del 2008 quando l’allora presidente francese Sarkozy considerò pubblicamente «finito» il capitalismo per come lo avevamo conosciuto fino a quel giorno. E dopo cosa fece? Diede il via libera ai partenariati pubblico-privato in ogni campo. Disse «bianco» e fece «nero». A livello Ue il discorso, quindi, è stato in gran parte condivisibile ma in concreto non è stato fatto praticamente nulla. Qui mi limito solo a sottolineare quella che è stata, da subito, la posizione del gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (Gue/Ngl): è arrivato il momento di modificare la normativa relativa alla proprietà intellettuale. Non possiamo permettere in alcun modo che dei brevetti possano limitare lo sviluppo e la condivisione dei farmaci necessari per superare questa crisi sanitaria. Riusciremo a fare di un bene – in questo caso del vaccino – un diritto per tutti, senza sacrificare addirittura la salute della popolazione mondiale sull’altare del profitto? È questa la sola domanda che conta in questo momento. Oltre a «collaborazione» continuate a ripetere come un mantra, in ogni intervento del Gue/Ngl, un altro termine: «solidarietà». Solidarietà «economica, sanitaria e sociale». In tutti e tre i campi avete messo come punto di partenza la fine del patto di stabilità. Il patto di stabilità cos’è? È un patto di austerità. La stabilità riguarda l’equilibrio finanziario, cosa diversa da tagli, tagli e ancora tagli, che sono invece la base di quel patto. Eppure, ancora oggi si continua a ripetere che la vera necessità sono gli investimenti, in primis per «rivalorizzare» i lavoratori dei settori che la crisi sanitaria ha mostrato essere essenziali. Mantenendo in vigore il patto di stabilità si sta dicendo: «Abbiamo bisogno di ossigeno, ma manteniamo lo strangolamento». La cosa inquietante è che per fronteggiare la crisi economica seguita a quella sanitaria il patto di stabilità è stato sospeso dopo averci detto, per anni, che una cosa simile era impossibile, infattibile. Ora quel patto è stato messo in frigorifero. Bene. Ma il problema «del frigorifero» è che viene usato per conservare qualcosa: noi vorremmo invece seppellire in giardino quel patto e non sospenderlo per qualche mese. Abbiamo bisogno di investimenti pubblici che non sono in alcun modo compatibili con l’austerità. Il fronte dei critici del patto di stabilità si è almeno allargato? Certo. Oggi i critici del patto di stabilità sono l’unanimità (ride, ndr). Il tema si chiama «austerità», non «stabilità». E l’ideologia dell’austerità non è scomparsa, non è nemmeno stata sospesa. La differenza è che quei partiti che prima difendevano l’austerità con l’obiettivo di favorire le imprese e le multinazionali oggi la mettono in dubbio – e sono stati favorevoli alla sospensione del patto – solo per poter dare finanziamenti alle imprese e alle multinazionali. È solo una questione di interessi. In questo momento gli conviene sospendere quella norma. Ma possiamo starne certi: al momento giusto torneranno alla carica. In merito agli strumenti finanziari introdotti o proprio in queste ore in discussione, alla fine possiamo ridurli – semplificando - a dei «prestiti» che andranno inevitabilmente a impattare sulle finanze pubbliche. Come giudica questi strumenti? Anche qui le domande che ci dobbiamo fare sono altre. E sono domande che ci si guarda bene dal fare pubblicamente. La prima: chi pagherà? Prendiamo come esempio i «coronabond», ritenuti uno dei migliori strumenti possibili di solidarietà europea, tra paesi. Tutto vero. Ma serviranno per la spesa sanitaria o per sostenere imprese e multinazionali? Il rischio è trasformarli in un sussidio da parte dei lavoratori a favore del capitale. L’unico strumento veramente di solidarietà in questa fase si chiama «patrimoniale». Ma una vera patrimoniale, una tassa che vada a colpire gli europei che sono nella famosa classifica di Forbes. Il francese Bernard Arnault, proprietario di Louis Vuitton, ha un patrimonio di 70 miliardi di euro. Lo spagnolo Amancio Ortega, proprietario della catena Zara, di 50 miliardi. L’italiano Giovanni Ferrero, mister Nutella, di 25 miliardi. L’1 per cento della popolazione europea detiene un quarto della ricchezza dell’intero continente. Ecco, i soldi per affrontare la crisi sono qui. I lavoratori hanno già pagato la crisi bancaria del 2008-2009. Ora siano i miliardari a pagare la crisi sanitaria. Andrebbe poi inserita una tassa sulle transazioni finanziarie per evitare che le grandi multinazionali possano spostare la propria sede nel paese europeo più conveniente. Creando una tassa del 25 per cento a livello comunitario saremmo sicuri che questi colossi finanziari paghino un «minimo» in cambio della loro presenza sul mercato europeo. In fondo, una tassa «sui ricchi» non è niente di rivoluzionario: la Germania la fece alla fine della Seconda guerra mondiale per finanziare la ricostruzione del paese. E se è vero che questa crisi è paragonabile solo a quella iniziata nel 1939, perché non riutilizzare strumenti già applicati allora? La seconda domanda è: dove finiranno quei soldi? Serviranno per garantire gli interessi degli azionisti? Per questo più che politiche meramente economiche è necessario un piano industriale europeo. Il problema del libero mercato è che non è in grado di garantire niente: lo abbiamo visto con i respiratori e con le mascherine. Se non avremo un vaccino in tempi brevi sarà colpa del mercato: le multinazionali della farmaceutica non hanno investito nella ricerca dopo la «Sars1» e non lo hanno fatto dopo la «Mers» perché non c’erano abbastanza profitti da fare. Per questo è necessario un polo pubblico per la ricerca farmaceutica. Ecco, queste devono essere le risposte alla domanda «dove finiranno quei soldi?». Le proposte che state portando avanti in sede Ue sono di «sinistra radicale». Nel vostro gruppo non ci sono esponenti italiani dopo il flop de La Sinistra alle ultime europee. Si sente l’assenza dell’Italia nel gruppo? |

Che non ci siano esponenti italiani nel Gue/Ngl è un dramma, però non condivido il pessimismo sulla capacità della sinistra in Italia di svolgere un ruolo da protagonista. La campagna referendaria sull’acqua pubblica ha mostrato a tutta Europa come deve muoversi «la sinistra», quella «diffusa e radicale». Quella per me è la sinistra in Italia, ed esiste ancora.

Il fronte sovranista uscirà potenziato o indebolito da questa crisi? Dipenderà da diversi fattori. Questa crisi ha di certo smascherato il fronte sovranista, basta guardare a quanto accaduto in Italia: per anni hanno raccontato che il problema del paese fosse l’invasione di migranti e invece era la sanità lombarda. Oggi la gente ha bisogno di politiche pubbliche e sociali; l’estrema destra è «privata» e «anti-sociale». I loro temi sono spariti dall’agenda politica e, disperati, stanno cercando di fomentare l’odio contro un nuovo nemico, la Cina. La questione, anche qui, è diversa da quella che può apparire a un’analisi superficiale. E, anche qui, il problema si chiama «libero mercato». Si chiama «capitalismo». Si chiama «concorrenza». Se l’Europa continuerà a essere un luogo in cui non ci sono mai soldi per gli alloggi, per i servizi pubblici, per la sanità si continuerà a creare terreno fertile per chi sostiene che l’unico alloggio pubblico sarà assegnato a un immigrato. Sono le politiche di austerità la prima causa del successo delle estreme destre. La nostra sfida è contro il mercato, solo così si sconfiggerà il sovranismo. Ma, attenzione: i partiti «classici», di centrodestra ma anche di centrosinistra, hanno tutto l’interesse perché il fronte sovranista torni a essere sulle prima pagine dei giornali e all’interno del dibattito: per loro è meglio parlare di immigrazione che di questione sociale. Perché sulla questione sociale sarebbero spazzati via. Invece l’Ue uscirà rafforzata o indebolita da questa crisi? Da ogni crisi, 2005, 2008, 2012, l’Ue è sempre uscita rafforzata. In questa situazione c’è un campanello d’allarme che mi preoccupa: ogni governo nazionale è concentrato a tutelare gli interessi delle «proprie» aziende. Ogni capo di governo sta negoziando le condizioni più favorevoli per il proprio paese all’interno di un unico campo: il mercato. E se ognuno punta solo a ottenere più benefici, di una cosa possiamo stare certi: nessuno andrà alla rottura. Il vero rischio è che così facendo si creeranno le condizioni per un rafforzamento, come detto nella domanda precedente, delle destre sovraniste. Da sinistra, quindi, dobbiamo fare molta attenzione a non farci chiudere nel recinto del ricatto, a non farci imporre la scelta – per fare un esempio «francese» - tra Macron e Le Pen. In questo scenario il «primo nemico» dei lavoratori sono le grandi multinazionali: loro si sono unite, «noi» no. E poi non dimentichiamoci una cosa che può sembrare banale. Sono gli stati membri ad aver dato vita a questa Ue. Ed è per questo che per uscire dalla crisi dalla porta giusta c’è una sola strada: serve una rottura sociale a livello europeo. Budapest chiuderà i campi di detenzione dei richiedenti asilo di Massimo Congiu -(26 maggio 2020) L’annuncio delle autorità ungheresi sulla chiusura dei campi migranti nelle zone di transito, è giunto una settimana dopo il pronunciamento della Corte di giustizia europea sul caso Ungheria. Esso imponeva la liberazione immediata dei richiedenti asilo trattenuti senza alcuna ragione o in modo illegale nella zona di transito di Röszke, al confine con la Serbia. Il fermo cui erano sottoposti i profughi, rinchiusi in container presenti nei campi alla frontiera col paese balcanico, è stato ritenuto dalla corte di Lussemburgo illegale e incompatibile col diritto europeo. Respinta una prima volta, la sentenza è stata definita “malaugurata” dal vicepremier di Budapest Gergely Gulyás il quale depreca l’obbligo di eliminare la zona di transito che, fa notare, “proteggeva i confini nazionali” e ribadisce il diritto degli ungheresi di decidere con chi convivere. La legge sulla detenzione preventiva dei richiedenti asilo era entrata in vigore nel marzo del 2017 e disponeva che non solo i richiedenti asilo ma anche i migranti trovati in un punto qualsiasi del territorio ungherese dovessero essere “ospitati” in campi dotati di container capaci di alloggiare dalle 200 alle 300 persone, secondo fonti locali. Va notato che tale pratica era già in uso in Ungheria fino al 2013, anno in cui è stata abbandonata su pressioni dell’Unione europea e dell’ONU. Il suo ripristino ha avuto luogo con l’aumento dei flussi migratori verso l’Europa. “Sappiamo che questa misura è contro gli accordi internazionali già accettati dall’Ungheria” aveva affermato il primo ministro Viktor Orbán tre anni fa, precisando la decisione del governo di reintrodurla ad ogni costo. Di fatto, secondo il Comitato Helsinki, Organizzazione Non Governativa molto attiva in questo ambito, i detenuti della zona chiusa, 280 persone fra cui molti bambini, erano stati trasferiti in centri di accoglienza aperti, situati sul territorio ungherese, prima ancora dell’annuncio del vicepremier. Il Comitato Helsinki è l’ONG che si è appellata alla Corte europea perché quest’ultima pronunciasse sul tema della detenzione dei richiedenti asilo nei container. Pratica, quest’ultima, definita “inumana” dalle organizzazioni operanti sul fronte dei diritti umani. Le medesime riferiscono che i richiedenti asilo venivano trattenuti in spazi delimitati dal filo spinato e sorvegliati strettamente da guardie armate e che le richieste di asilo venivano generalmente respinte. Le autorità ungheresi hanno quindi dovuto accettare la decisione della Corte europea ma i toni sono rimasti conflittuali, tanto che Budapest ha ribadito la sua indisponibilità ad accordare facili permessi di asilo anche in futuro. È dal 2015 che il governo ungherese porta avanti una politica anti-immigrazione con relativa, martellante propaganda interna sui pericoli rappresentati dai flussi incontrollati di migranti musulmani. Flussi che, secondo il premier, mettono a repentaglio la sicurezza dell’Europa e minacciano la sopravvivenza della sua identità culturale che, per l’uomo forte d’Ungheria, è inequivocabilmente cristiana. In più occasioni Orbán ha ribadito il suo punto di vista sul fenomeno dell’immigrazione che ritiene negativo dai punti di vista sociale, economico, culturale e della sicurezza pubblica in quanto potenziale veicolo di terrorismo internazionale. Per lui l’atto del migrare non fa parte dei diritti fondamentali dell’uomo. Affermazione che contrasta col fatto che, secondo l’OCSE, in una decina d’anni, dal 2008, circa un milione di ungheresi si è stabilito all’estero per cercare migliori condizioni di vita e di lavoro, contribuendo a un evidente calo demografico. Dal 2015 Orbán veste i panni del leader che si pone il problema della difesa delle frontiere ungheresi e del resto d’Europa, incoraggiando misure severe contro l’immigrazione di massa verso il Vecchio Continente. Ora è probabile che il rispetto da parte del governo danubiano di quanto disposto dalla Corte europea, sia dovuto al timore di perdere i fondi europei che finora hanno concorso in modo determinate alla realizzazione degli investimenti interni. Budapest, però, continua a fare la voce grossa e ad affermare che i migranti non potranno entrare nel paese neanche in futuro e che i confini vanno preservati. Le autorità del paese precisano che, in avvenire, le richieste di asilo potranno essere presentate solo nelle rappresentanze ungheresi all’estero. Da questi proclami non sembra quindi che il governo guidato da Viktor Orbán sia disposto a rivedere la sua politica in ambito migranti come invece auspica il Comitato Helsinki secondo il quale non basterà chiudere i campi per i richiedenti asilo. A fronte di questa speranza il messaggio dell’esecutivo è sempre “l’Ungheria agli ungheresi”. Quelli veri, si potrebbe aggiungere, interpretando la retorica orbaniana. |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

Stampa pagina | Stampa inserto | La VOCE 2006 |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA | ARTE |